音声を聞いたり作る出す部位と言葉を作り出す部位は順番に仕事するわけでなく、二人三脚をやっているそうです。また、音声を聞いたり作る出す部位は外乱に強いですが、言葉を作り出す部位は横風を受けるとひるんで、二人三脚の足並みが乱れるということも分かりました。

脳内は組立工程ラインのように言葉を紡いでいるわけではない

自動織機がどうやって木綿糸を紡いでいるのか、トヨタ産業技術記念館に行ったことがある方はご存じと思います。丸くなっている綿花をほぐしながらクルクルと竜巻が垂れ込めてくるように、撚りながら糸にしていきます。綿花をほぐす⇒撚る⇒糸になる⇒長さを切り揃える順番で工程が流れていきます。撚るから短繊維の集まりの綿花が引っ張っても切れない糸に変わります。

脳科学の世界では、長らく言葉も工程を順番に経て生み出されるものだと考えてきたそうですー先ず音を作ってから、その音を一語一語に整えた後に発語する、まさに「言葉を紡ぐ」と。

ところが、そうではないことが明らかになったそうです。ScienceDaily.comの記事 “Sounds and words are processed separately and simultaneously in the brain” によると、音を作りながら並行して一語一語も作っていると言ったらよいそうです。

直感的には理解できないが、実験が示している

普通に考えると、綿花をほぐして撚って、適当なサイズに切って糸を作るように一語一語を発話しているとごく自然に思います。

この論文の筆者は脳神経外科医でもあるそうで、脳疾患がある患者さんから合意をいただいて、音声を聞いたり作り出す部位とその隣にあり意味のある一語一語を作り出す部位に電極を留置させてもらいました。そうすることで、音声を聞いたり作り出す部位と言葉を作り出す部位のそれぞれから電気信号を読み出したり、外から電気刺激を与えられるようにしました。

そして、9人の患者さんたちに用意した文を発話してもらったところ、何と、どちらの部位からも同時に電気信号が発生したそうです。更に驚いたことに、 音声を聞いたり作り出す部位に電気刺激を与えて、幻聴を惹き起こすあるいは音声を作るのを邪魔するようにしたのです。

ところが、患者さんたちは何も起こっていないかのようにごく自然に用意した文をオウム返しができたそうです。

一方、 言葉を作り出す部位を刺激したところ、 用意した文を聞き取ることはできるが、オウム返しに話そうとすると話せなくなりました。一人の患者さんによると、聞き取る際に音節が入れ替わったように聞こえたそうです。

音声を聞いたり作る出す部位と 言葉を作り出す部位は二人三脚

この論文で分かったことは、音声を聞いたり作り出す部位と言葉を作り出す部位は二人三脚をやっていて、決してリレーをやっているわけではないということが分かりました。

また、音声を聞いたり作る出す部位は外乱に強いタフな面がありますが、言葉を作り出す部位は横風を受けるとひるんでしまい、結果、二人三脚の足並みが乱れるということも分かりました。

仮説:音読などのアウトプットを強化する方が習得の近道か

外国語勉強に何か役立つことがあるでしょうか?

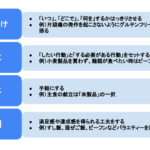

音声を聞いたり作る出す部位が外乱に強いのであれば、ネイティブのアクセントなど音を聞き取ろうとしたり、まねたりすることは、直接その言葉の熟達につながるわけではないのかもしれません。

現に、自分自身の経験として、文章の意味が分からなくても、聞いた音をそのままオウム返しに話すシャドーイングができます。日本語の曲を流暢に歌えるけれども、インタビューの受け答えはたどたどしい外国人歌手の方もいらっしゃいますよね。まさにオウムがやっているように言葉の意味と切り離して、音を聞いたり話したりするオウム返しをしているのでしょう。

語学に取り組む場合、言葉を作り出す部位に繊細な部分があるのだとすると、むしろ、もっとオウム返しではない方法でアウトプットを強化する、たとえば音読練習をする方がその言語の習得に役立つのかもしれません。

その他のアウトプット練習として、作文をする際に、声に出して Google 翻訳で音声認識させるのも効果的なのではないでしょうか。

「作文力を鍛えると、認知力が衰えても戻って来られる」の回で、作文力が高い修道女は、一時的に認知機能が低下しても、再び元に戻る率が高いという論文を紹介しました。アウトプット力を強化することが脳の認知機能を高めることにつながるのであれば、語学習熟度との関係も十分考えられます。

コメント